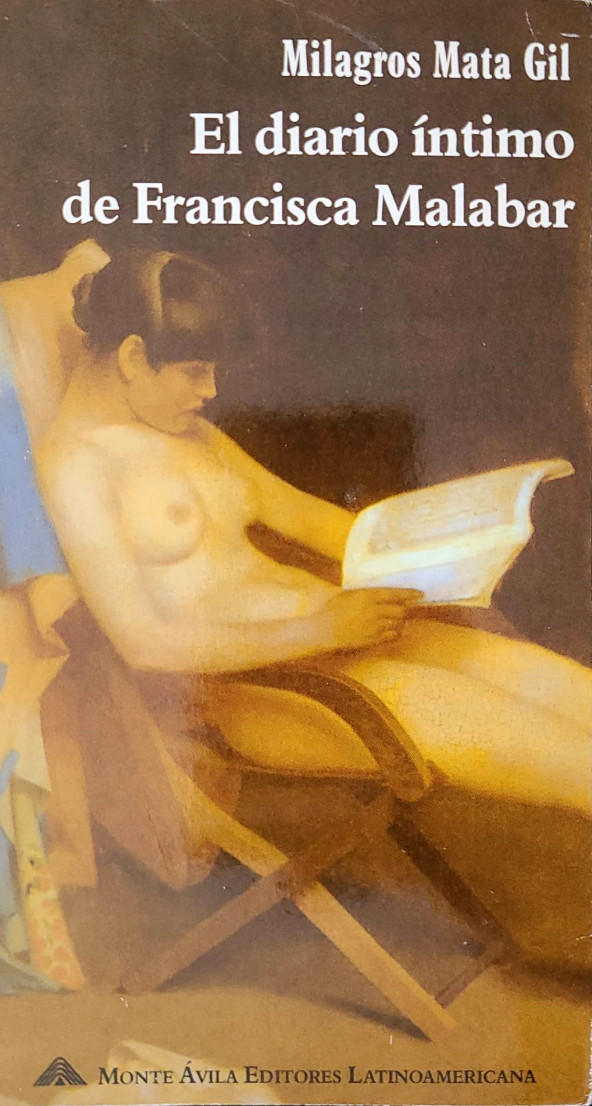

El diario íntimo de Francisca Malabar

Una vez alguien estaba de visita en Cuba con un grupo turístico y tenían como guía a un negro joven y petulante, perfeccionista graduado en Letras que hacía un doctorado en Carpentier o algo así. Y el negro habíia sido muy severo, muy estrecho de miras, muy comunista en eso de imponer horarios y disciplinas, soslayando conversaciones que fueran más allá del estricto manejo de un rebaño de turistas. Y estuvieron en la Plaza de la Revolución y todos esos sitios. Pero luego, en un momento, llegaron a un pueblo, creo, con casas coloniales reconstruidas para efectos turísticos, y en una de esas casashubo una especie de fiesta y todos bebieron y de pronto el negro sacó una guitarra y comenzó a cantar. Y no sé por cuáles caminos llegaron a esa trova de los trovadores que en un tiempo fueron de La nueva Trova, no sé, y a ese alguien que cantaba se le humedecieron los ojos. Porque era verdad. Las reticencias se derritieron. El grupo compacto cantó la canción, con unción de llantos y deseos, con un dolor de sueños rotos o corrompidos, y sentían Su Presencia, como un bloque invisible y tibio y esperanzador. No es que Él estuviera allá, porque no iba a estar en una fiesta, así como era de asceta, sino que era posible ver cómo hay algo en el corazón de cada quien: una llamita azul, apenas llama de piloto, que espera la chispa, el detonante.